- パソコンが遅くてイライラする…

- 起動やアプリの読み込みがとにかく重い…

- SSDに換装すれば速くなると聞いたけど、自分でできるか不安

- そもそも、自分のパソコンってSSDに対応してるの?

たしかに、ストレージをHDDからSSDに交換すれば動作は大きく改善します。

ただし、最初に確認すべきなのは「そもそも換装できる構造かどうか」です。

ストレージが直付けされている、あるいは分解が難しい機種では、換装作業そのものができない場合もあります。

さらに、対応するSSDの規格(SATAかNVMeか)を間違えると、うまく認識されずトラブルの原因になります。

取り付けたあとも、OSの移行やクローン作成といった準備が必要です。

この記事では、初心者でも自力で「自分のPCがSSD換装に対応しているか」を見極められるよう、5つの診断ステップをわかりやすく解説します。

M.2スロットの種類や交換の可否など、迷いやすい点も含めて紹介しているので、準備の一助になれば幸いです。

ステップ1:ストレージにアクセスできる構造か?

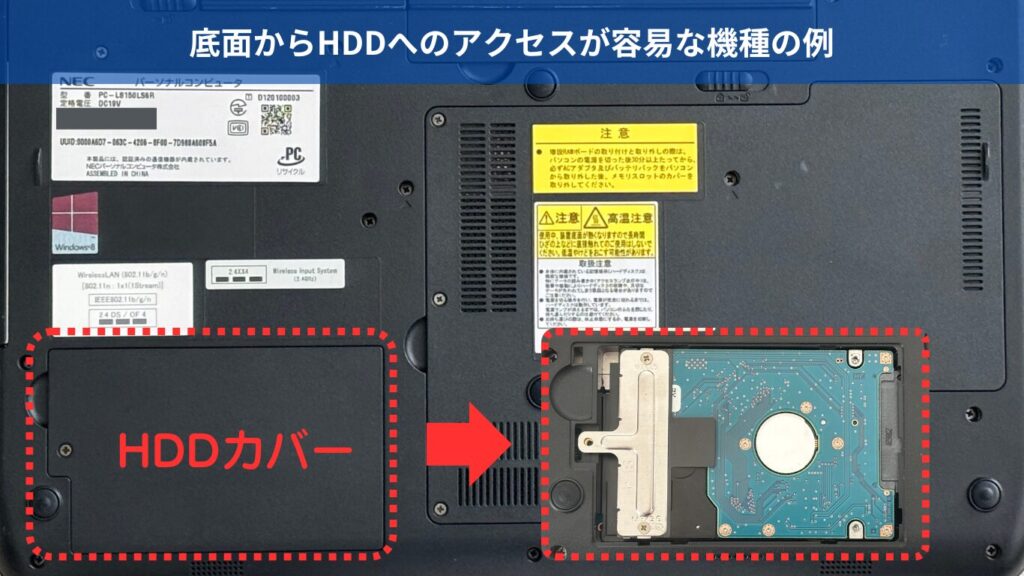

SSD換装の第一歩は、ストレージ(HDDまたはSSD)に物理的にアクセスできるかどうかを確認することです。

チェックポイント

- 裏面にネジやカバーがあり、ユーザー自身で開けられる構造か?

- 機種名+「分解」「換装」などで検索し、分解手順や動画が見つかるか?

ステップ2:取り外し・交換可能なスロットがあるか?

SSD換装を行うには、現在のストレージが物理的に取り外せる構造であることが前提です。

どれだけ内部にアクセスできても、ストレージが基板に直付けされている機種では交換はできません。

チェックポイント

- 現在のHDDやSSDが、ネジやコネクタで固定されていて取り外し可能か?

- ストレージがマザーボードにハンダ付け(オンボード)されていないか?

一部のパソコンでは、ストレージが基板に直接ハンダ付け(オンボード)されていることがあります。

この場合、物理的に取り外し・交換ができないため、SSD換装は不可能です。

交換できないストレージの代表例

- eMMC(低価格ノートPC、Chromebookなどに搭載)

- オンボードSSD(MacBookの一部機種、Surface Laptop、薄型Ultrabookなど)

スペック表や製品情報に「eMMC」「オンボードSSD」と記載されている場合は、交換できない前提で設計されていると考えましょう。

確認方法(交換可否の見極め)

- メーカー公式サイトの仕様書を確認

型番で検索し、「ストレージ:取り外し可能」や「M.2スロットの有無」「2.5インチベイの有無」などを確認します。 - 型番+「分解」「換装」などで検索

分解手順や換装事例が紹介されたブログ・掲示板・動画を参考に、実際に取り外せる構造か確認できます。

なお、ストレージが取り外せる場合でも、M.2スロットや2.5インチベイに空きスロットがあるなら、換装ではなく増設という選択肢も可能です。

この場合は、既存のストレージを残したままSSDを追加することもできます。

ステップ3:現在のストレージの種類と接続方式を確認する

ステップ1で物理的にアクセスできることが確認できたら、次はストレージの種類を調べましょう。

- HDDであれば、通常はSATA接続です。

- SSDの接続方式は、通常「SATA接続」か「M.2接続」のいずれかです。

現在販売されている一般的なノートパソコンやデスクトップPCのほとんどがこのどちらかに対応しています。

このステップでは、まず「HDDかSSDか」を確認します。

接続方式やスロットの規格の詳細は、次のステップ4で扱います。

なお、このステップで分かるのは「今使っているストレージの接続方式」だけです。

スロットが他の規格にも対応しているかどうかは、仕様書や換装事例などもあわせて確認しましょう。

なお、ごく一部の古いノートPCでは「mSATA」、

高性能なデスクトップや業務用機では「U.2」や「AIC型(PCIeスロット直挿し)」などの特殊な接続方式が使われていることもあります。

これらは一般的なパソコンではほとんど使われておらず、本記事では詳細には触れていません。

確認方法(接続方式のヒントも得られる)

- タスクマネージャーで確認(初心者向け)

- 接続方式は表示されませんが、種類(HDD/SSD)は確認できます。

- タスクバーを右クリック →「タスクマネージャー」を開く

- 「パフォーマンス」メニューをクリック

- 左の「ディスク(ディスク0など)」を選択

- 画面右下の種類に「HDD」または「SSD」と表示される

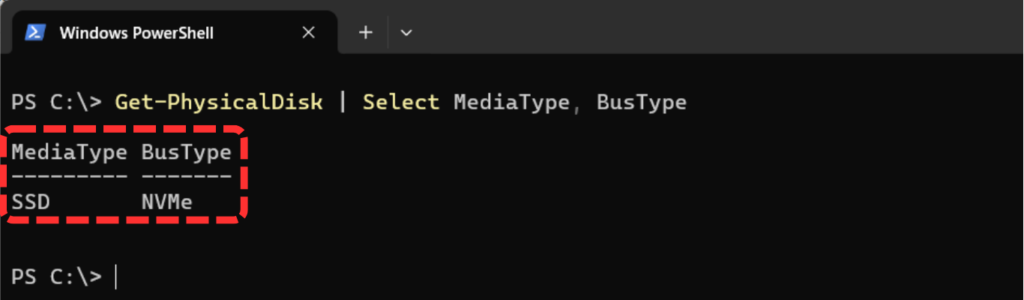

- PowerShellで確認(やや上級者向け)

- 「MediaType」に「HDD」または「SSD」、「BusType」に「SATA」や「NVMe」が表示され、種類と接続方式の両方が分かります。

- スタートボタンを右クリック →「Windows PowerShell」または「ターミナル」を起動(管理者でなくてもOK)

- 以下のコマンドを実行

Get-PhysicalDisk | Select MediaType, BusType

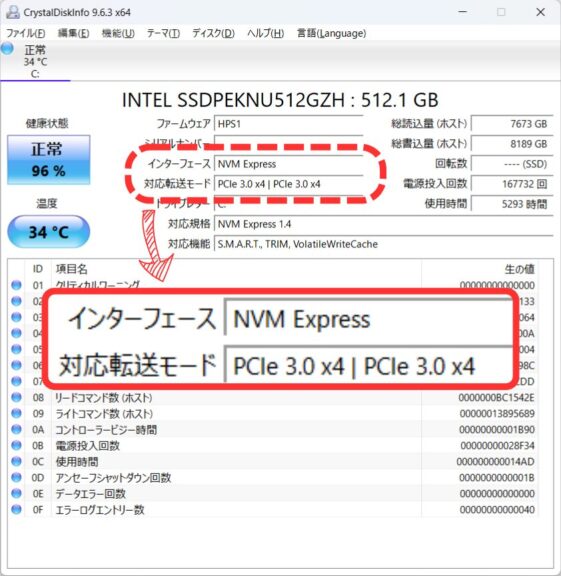

- CrystalDiskInfoで確認(詳細を視覚的に)

- フリーソフトのCrystalDiskInfoを使用すると、ストレージの接続方式や健康状態、NVMe対応かどうかもひと目で確認できます。

たとえば下記のように「インターフェース:NVM Express」「転送モード:PCIe 3.0 x4」と表示されていれば、M.2スロットでNVMe接続されていることが分かります。

| 項目 | 内容 | 例 |

| インターフェイス | 接続方式(SATA、NVMeなど) | Serial ATA / NVM Express |

| 健康状態 | SSDの寿命の目安 | 正常(100%) |

| 回転速度 | HDDのみ表示(SSDはなし) | 5400rpm / 7200rpm |

ステップ4:M.2スロットの種類を確認する(交換したい人は特に重要)

速度アップを目的とする人が多い一方で、容量不足や書き込み寿命の問題を理由にSSDを交換したいというケースもよく見られます。

ただし、SSDが搭載されているパソコンでも、接続方式によって交換できるSSDの種類が異なります。

とくにM.2接続の場合は、見た目が似ていても信号方式(SATAかNVMe)や端子の形が違うと、正しく動作しないため注意が必要です。

M.2スロットには、SATA専用・NVMe専用・両対応の3種類があります。

このステップでは、それぞれの違いや、自分のPCがどのタイプに対応しているかを確認する方法を解説します。

ステップ3で「今はSATA接続」と分かった場合でも、スロットがNVMeにも対応していれば、より高速なSSDへ換装することが可能です。

※NVMeはSATAよりもデータ転送速度が大幅に速く、起動や読み込みの体感速度も向上します。

よくある交換の理由

SSD換装を考えるきっかけとして、以下のような症状や課題が挙げられます。

- 容量が128GBや256GBで足りない

- TBW(書き込み寿命)の上限が近づいている(CrystalDiskInfoで健康度が80%以下)

- 起動が遅くなり、性能劣化が疑われる

M.2スロットの種類の確認方法

M.2スロットには、主に以下の3種類があります。

- SATA専用

- NVMe専用

- SATAとNVMeの両対応

見た目は似ていても、対応する信号方式が異なるとSSDが認識されないため、正しい確認が必要です。

外見での目安(ある程度判断可能)

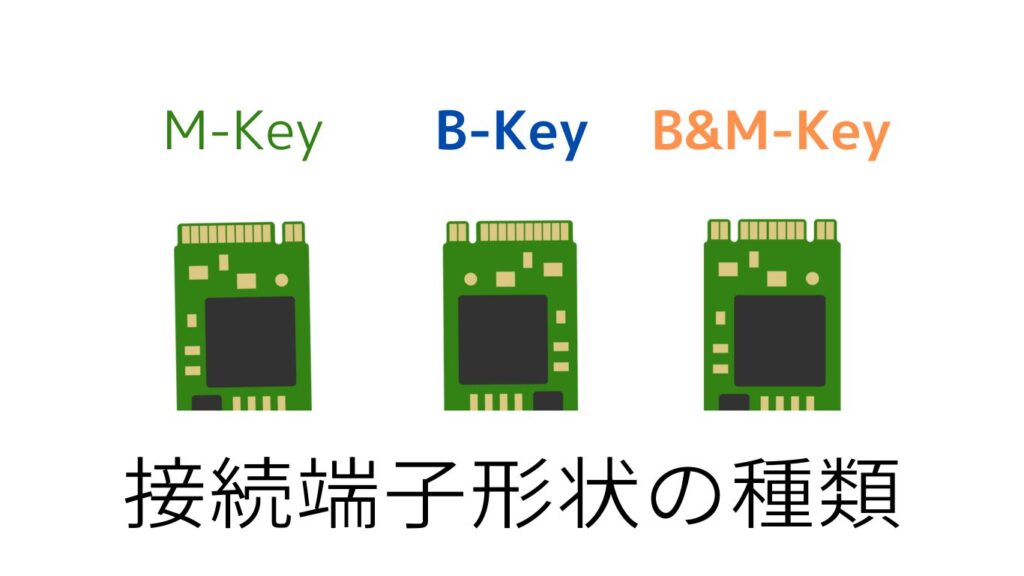

M.2 SSDの形状から、ある程度スロットの種類や対応方式を見分けることができます。

ただし、「挿さる=使える」ではないため、あくまで参考程度としてください。

まず基本として、SSDのラベル面を上(表)にした状態で端子を見ると、以下のように判断できます。

| SSDの端子形状 | 小さい側の端子数 (表 / 裏) | 対応スロット | 接続方式 | 備考 |

| B Key(切り欠き左) | 表:5ピン / 裏:6ピン | B Keyスロット、B+Mスロット | SATA または PCIe x2 (NVMe非対応が多い) | 古い・低速モデルに多い |

| M Key(切り欠き右) | 表:4ピン / 裏:5ピン | M Keyスロット、B+Mスロット | NVMe(PCIe ×4)または SATA | 高速なNVMe SSDが主流だが、SATA接続の製品も一部存在 |

| B+M Key (両端切り欠き) | - | 両対応スロット | SATA または NVMe | 汎用性高いが信号対応が必要 |

注意点

- ラベル面が上(表)という前提で「左・右」を判断します。

- 「切り欠きで分かれた小さい側の端子」の数を数えることで、B KeyかM Keyかをより正確に判別できます。

- 切り欠きが左右両方にある「B+M Key」は、あらゆるスロットに挿せますが、スロットが対応している信号方式(SATA/NVMe)でなければ動作しません。

よくあるトラブルの例

- M.2スロットがNVMe専用:SATA接続のSSDは物理的に挿せても認識されません。

- SATA専用スロット:NVMe SSDは動作しません。

どちらも「挿しても動かない」ので、接続方式の確認が不可欠です。

最も確実な確認方法:仕様書をチェック

スロットの見た目だけでは限界があるため、マザーボードやPCの仕様書を確認するのが最も確実です。

- 「M.2 SATA対応」→ SATA SSDを使用可

- 「M.2 PCIe Gen3×4」または「NVMe」→ NVMe SSDを使用

- 「M.2 SATA/NVMe対応」「両対応」 → 両方のSSDが使用可能(柔軟な構成)

「機種名+仕様書」や「model名 + spec」などで検索し、スロットの仕様を必ず確認しましょう。

M.2 SSDのサイズ表記にも注意

M.2 SSDには「2280」などの数字で示されるサイズ規格があります。

この数字は「幅×長さ(mm)」を表しており、スロットのサイズと合わないと取り付けできません。

| サイズ表記 | 幅×長さ(mm) | 特徴 |

| 2242 | 22×42 | 小型ノートやタブレット向けなど |

| 2260 | 22×60 | 一部の小型デスクトップPCなど |

| 2280 | 22×80 | 最も一般的なサイズ |

多くのパソコンは「2280」サイズに対応していますが、念のため仕様書でスロットの対応サイズも確認しておきましょう。

ステップ5:OSの移行や起動準備ができているか?

換装後にパソコンを元通りに使うには、クローンソフトでシステムを新SSDにコピーするか、OSをクリーンインストールする必要があります。

✅ 用意しておくべきもの

- USB-SATA変換アダプター or M.2用外付けケース(クローン用)

- Acronis True ImageやLazesoft Disk Image & Cloneなどのクローンソフト

- BIOS(UEFI)で起動ディスク順を変更できる知識

トラブル防止のため、旧ストレージはしばらく保管しておくと安心です。

それぞれのソフトの使い方は別記事で詳しく紹介しています。

気になるものをチェックしてみてください。

SSD換装「できる/できない」診断チャート

| チェック項目 | 解説 |

| ストレージにアクセスできる構造か | 分解・開封が可能か |

| 換装できる・空きスロットがある | 物理的に差し替えが可能か |

| 接続方式が判明している | SATA/M.2など明確 |

| M.2スロットの種類が特定できた | 規格ミスマッチを防げるか |

| OSの移行手段がある | クローン or 再インストール準備 |

最初の2つ(構造とスロット)は必須条件です。

これらのどちらかがNGなら、換装は不可能です。

その他の項目が多くできるほど、初心者でもスムーズに換装できる可能性が高くなります。

まとめ:見た目や雰囲気ではなく、仕様確認が成功のカギ

SSD換装は、「接続方式」「スロットの仕様」「物理構造」などの条件をひとつずつ確認すれば、初心者でも十分に実現可能です。

とくにM.2スロットは、形が合っていても規格(SATA/NVMe)が合わないと動作しないため、もっとも注意が必要なポイントです。

SSD換装ができるかどうかを見極める5つの確認ステップ

- ストレージにアクセスできる構造か(分解・裏蓋の有無)

- 現在のストレージが取り外し可能か(オンボードでないか)

- ストレージの種類(HDD/SSD)と接続方式(SATA/NVMe)

- M.2スロットの種類と対応規格(SATA/NVMe、B/Mキー)

- OSの移行手段(クローンまたはクリーンインストール)の準備があるか

まずは型番と仕様書の確認から始めて、自分のパソコンがどの構成になっているかを把握しましょう。

事前にしっかり確認すれば、SSD換装でのトラブルは大幅に減らせます。