- パソコンを捨てたいけど、データが漏れるのは絶対困る

- 消去ソフトを使ったけど、本当に大丈夫か心配

- HDDの中身を確実に破壊して、自分の目で確認したい

- 自分でやるのは初めてで、安全な方法を知りたい

パソコンを手放すとき、データを安全に処理する方法には、ソフトウェアによる「データ消去」と、記録部分を物理的に壊して読み取れなくする方法があります。

そして、どちらの方法でも「確実にデータを処理した」と確認してから手放すことが、もっとも安心できる対処法です。

この記事では、HDD・SSDの構造と破壊方法、自分で破壊できない場合の業者選び、破壊後の処分法までを詳しく解説します。

まずは安全にデータを処理する方法を知り、安心してパソコンを手放しましょう。

まず確認:ノートパソコンのHDDやSSDは取り外せる?

HDDやSSDを破壊するには、まずパソコンから取り外せるかどうかを確認する必要があります。

機種によって構造が異なるため、作業の難易度も変わります。

- 簡単に取り外せるタイプ(初心者向き)

- 底面の小さなカバーを開けるため、数本のネジを外すだけ

- HDDやSSDがすぐ見えるため、手軽に取り外し可能

- 古めのノートパソコン(ビジネスモデル)に多い

- やや難しいタイプ(中級者向き)

- 底面全体のカバーを外す必要がある

- キーボードなどを先に取り外す機種もある

- 精密ドライバーやプラスチック製のヘラがあると安全

- かなり難しいタイプ(上級者向き)

- パソコンのほぼ全分解が必要

- メーカーシールやゴム足などの下にネジが隠れている場合もある

- 無理に分解すると、パソコン全体を破損するリスクが高いため、この場合は業者に依頼する方が安全

- 取り外せないタイプ(オンボードストレージ)

- ストレージが基板に直接はんだ付けされているタイプ

- 取り外し・分解が不可能なため、パソコン本体ごと処理が必要

- 怪我の危険や破壊自体も難しいため、専門業者への依頼を推奨

- 🔧実際の取り外し例

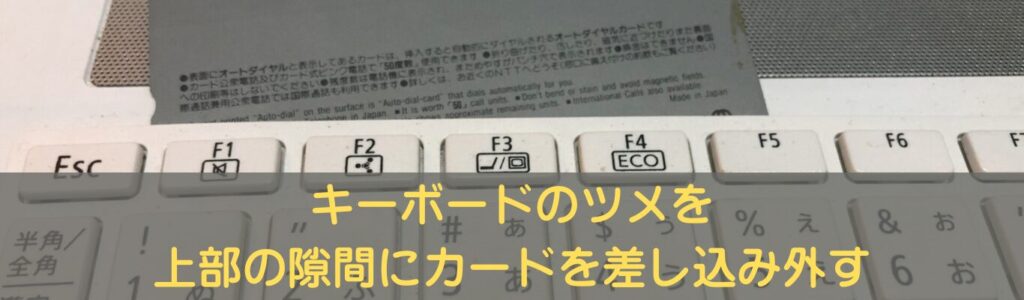

- 以下の画像は、「やや難しいタイプ」の中でも、やや難易度が高めな一例です。

このノートパソコンでは、次の手順でHDDまでアクセスできました。

- 底面のネジをすべて外しましたが、カバーが外れません

- キーボードのツメをQUOカードのような薄いもので外し、キーボードを取り外します

- キーボード下に隠れていたネジを外し、内面カバーを取り外す

※ キーボードのフレキシブルケーブルも丁寧に外す必要があります。

HDDの構造と破壊方法

HDD(ハードディスクドライブ)は、金属製のケースの中に「プラッタ」という磁気ディスクが何枚か入っている構造です。

このプラッタにデータが記録されており、ここを確実に破壊することで、データを読み取れない状態にできます。

※以下の作業には感電やケガの危険があります。必ず電源を抜いた状態で行い、作業は自己責任で行ってください。

プラッタの材質とサイズによる違い

- 2.5インチHDD(ノートパソコンに多い):

プラッタはガラス製が多く、割れやすい特徴があります。 - 3.5インチHDD(デスクトップ用):

プラッタは金属製が多く、丈夫で硬いのが特徴です。

【方法1】ドリルで穴を開ける

HDDを分解せずにプラッタを壊すには、ドリルを使った破壊方法が最も実用的です。

電動ドリルを用意し、HDDのプラッタがある位置に穴を開けることで、プラッタを破壊することができます。

- 準備物

- 電動ドリル、保護メガネ・手袋、固定台、クランプなど

- 方法

- 1️⃣HDDを台などに固定する

2️⃣中央部に3~5個、深く穴を開けプラッタを破壊

- 注意点

- ドリルで貫通させるのは、意外と大変。

固定台に穴が開かないように気を付ける。

2.5インチHDDのプラッタはガラス製のことが多く、割れた破片でケガをしないよう、穴をセロハンテープなどで塞ぐと良い。

【方法2】分解してプラッタを破壊

より安心を得られる方法として、HDDを分解してプラッタを直接破壊する方法があります。

- 準備物

- 精密ドライバー、保護メガネ・手袋、ペンチ、マイナスドライバーなど

- 方法

- 1️⃣ネジを外して、外装カバーを外す

2️⃣プラッタを割る・折る・傷を付ける

- 注意点

- 六角星形のネジが使用されていることが多いので、トルクスドライバーなどの準備が必要。

ガラス製は破片が飛びやすいため、直接打撃は避けるのが安全。

プラッタの破片や尖ったヘッドなどで、ケガしないように注意。

HDDを分解するには、トルクスドライバー(T6〜T10対応など)が必要になる場合があります。

精密ドライバーセットに含まれていることが多いため、Amazonで「精密ドライバーセット」を検索して選ぶと確実です。

Amazonで精密ドライバーセットを探すSSDの構造と破壊方法

SSDはHDDと異なり、データは「NANDフラッシュメモリ」というICチップに記録されています。

そのため、データを確実に読み取れなくするには、これらのICチップをすべて物理的に破壊する必要があります。

一般的なリスク対策としては、ICチップが粉砕される程度に破壊できれば十分安全といえます。

※以下の作業には感電やケガの危険があります。必ず電源を抜いた状態で行い、作業は自己責任で行ってください。

SSDの破壊手順

SSDを分解してICチップを直接破壊します。

- 準備物

- 精密ドライバー、電動ドリル、ペンチ・ニッパーなど

- 方法

- 1️⃣ネジを外して、外装カバーを外す

2️⃣ICチップを割る・折る

- 道具別の破壊方法

- ドリル:ICチップに穴を開け、チップごと破壊

- ペンチ・ニッパー:チップを直接割る・折る

- マイナスドライバー:基板とチップの隙間に差し込み、テコの原理で割る

- 注意点

- 見た目が壊れていても、チップが無事ならデータは復元される可能性があります。

すべてのチップを破壊することが重要です。(基板の裏面にもチップがある場合あり)

HDD・SSDを破壊した後の処分方法

物理破壊を終えたHDDやSSDは、以下の方法で処分できます。

それぞれの特徴を理解して、自分に合った方法を選びましょう。

| 方法 | メリット | デメリット |

| 自治体の回収サービス | 無料または安価で手軽に処分できる | 自治体によって回収ルールが異なる |

| 家電量販店の回収ボックス | 無料でリサイクル、環境に優しい | 店舗によって対応していない場合もある |

| 家電量販店で有料引き取り | 確実に処分依頼ができる | 手数料がかかる、対応店舗が限られることもある |

| 買取業者に売る(リサイクル) | お金になる、再利用される | データ消去が不十分だと情報流出のリスクがある |

| 燃えないゴミとして捨てる | 最も簡単で即日処分できる | 自治体によって処分方法が異なり、事前確認が必要 |

| 不用品回収業者に依頼する | 大量処分や他の不用品とまとめて可能 | 業者によっては費用がかかる、信頼性の確認が必要 |

- フリマアプリやネットオークションで販売

- 物理破壊していない場合は、フリマアプリやネットオークションで販売するという選択肢もあります。

高く売れる可能性がありますが、データ消去が不十分だと情報漏洩のリスクがあるため、慎重な対応が必要です。

かなり難しい場合は、業者に依頼するのが安心

基板から取り外せないオンボードタイプや、分解が難しい、もしくは自信がない場合は、データ消去専門の業者に依頼するのが確実です。

業者選びのポイント

- 破壊方法が明記されている(ドリル・プレス機など)

- データ消去の証明書を発行している

- SSDの破壊についても説明がある

- 料金が明確(送料込み・追加費用なし)

- 宅配や出張サービスに対応している

「HDD・SSDをどのように破壊するか」を具体的に説明している業者を選びましょう。

「単なるデータ消去」と記載された業者ではなく、物理破壊の写真や実績が公開されている業者なら、安心して任せられます。

また、データ消去証明書の発行と、料金が明確な業者を選ぶことも重要です。

分からない点があれば、SSD対応も含めて問い合わせしておくと確実です。

たとえば、データ復旧と消去サービスを行う「エーワンデータ」では、専用のデガウザー(磁気消去装置)によるHDDのデータ消去や、ソフトウェアを用いた上書き消去に対応しています。

一方で、SSDについてはソフトウェア消去の実行自体は可能ですが、SSDの内部には利用者が操作できない隠れた記録部分があり、ここに残るデータまで完全に消去されたかどうかを確認・証明できません。

このため、SSDは「データ消去サービス」の対象外ですが、HDDなどの対象メディアについては処理後にデータ消去証明書の発行にも対応しています。

また、物理破壊による処理も、破壊=消去と誤解されるおそれがあるため行っていません。

対応できる範囲を明確に示し、安易に「完全消去」をうたわない姿勢からも、非常に誠実で信頼できる業者の一例といえます。

まとめ:自分でやるか、任せるか。安全・安心な選択を

- HDDはプラッタを破壊、SSDはチップを粉砕すれば実質的に復元は困難

- ノートパソコンが分解できるなら、自分でも安全に破壊可能

- どうしても難しい場合のみ、業者に依頼するのが安心

- オンボードタイプの物理破壊は無理せず業者依頼が吉

- 複数台まとめて処分する場合は、リサイクル業者の利用が効率的

- 破壊後は、環境に配慮した正しい方法で処分

大切なデータは、まず自分の手で確実に読み取れない状態にしてから、

安心してパソコンを手放すための準備を進めてください。

※パソコンの分解や部品の破壊は感電やケガの危険があります。安全に配慮し、作業は自己責任で行ってください。